「即刻,無須等待」:台灣當代繪畫六人展

展覽介紹

路由藝術/Nunu Fine Art 作為第一家到紐約開設當代藝術空間的台灣藝廊,帶著過去一年在紐約的經營經驗,以一種謙卑但強大的想望,期望以一種長期且具有國際市場規劃的願景,將台灣的當代藝術帶到紐約,並以紐約為啟始點,推至世界。

路由藝術創辦人 Nunu Hung 表示:「 2014 年,我帶著一群國際市場上的藝術家回台開設路由藝術,十年之後,我想是路由藝術的責任,把台灣藝術家推上國際。我知道這不是我一個人或是我在台北以及紐約的團隊可做到的,但我們願意嘗試,更希望是藝術家、策展人、藏家,以及我的同行朋友們,大家一起合作,讓台灣人的精彩作品被世界看到。」

兩年計劃的首登場是由國立清華大學藝術與設計學系 張晴文副教授擔任策展,將在今年九月初匯集六位出生在八十年代末期,至九十年代初期的台灣新生代藝術家,展出一系列生機勃然的作品,名為「即刻,無須等待——台灣當代繪畫六人展」,以此做為推廣台灣當代藝術的開啟。

七十年代末期到八十年代中期,彼時的台灣恰逢社會變革的前沿,年輕世代積極地鼓動民主、人權和自由的藝術表現,從而形塑出現今為中生代的台灣藝術家一種自發而無拘無束的世界觀,和其獨特且時時冒生著旺盛活力的創作語言。不同於前輩藝術家專注社會、歷史主題,出生在八十年代後期至九十年代初期底下的新一代創作者們,則是選擇轉向內裏,藉由渾然天成的肆意色彩和張揚外放的流動筆廓,述及心底所搗鼓著的暗伏湧動——毫不掩飾地展露出他們隨興自在,且唯一無二的自我表達,並且帶著指向特定事物的隱喻方式。

本次展覽呈現六位約出生於1990年代的台灣畫家之作。近十年來,他們已有成熟的個人風格表現,比起長一輩的畫家們,這群現年25至35歲的創作者所呈現的世界觀和繪畫態度,更為自由也更為放鬆、隨興。雖然同樣關注日常生活和自我,但過去畫家們在作品中呈現更多對於人的實體互動和依戀感,整體而言也更講究創作的穩定性,甚至在繪畫裡帶入自己對於繪畫本質、歷史等事物的思考。相對而言,本次選展的藝術家們關於自我的表達會更清晰,也就是對於「我」自身的觀照。

「日常就是一切。一如我們所熟悉的,數位媒介主導下的視覺文化成為背景,所有事物都在這張大幕之前飛速更替。一鍵輕觸的快門,一張截圖,一處地標,一則短片,一層濾鏡,這些把世界變得更為透明更為扁平的技術,成為他們的畫筆所要消化和剝除的表皮。在繪畫的內容或者形式上,可以看到當代的即時性透過他們的個人語言,有了各式各樣的表達。無論如何,某種立即滿足、當下完滿的內在狀態,透過極富流動性的視覺感,告訴我們這個時代再也不須等待什麼。 」

——「即刻,無須等待」策展人.張晴文 筆述

夾處數位媒體充斥著視覺藝術的當下,這些年輕畫家在革新與傳統之間交會成形的阡陌上垂目執筆,透過他們多樣化、飽含生命力的視覺語言,反照當今社會的即時和複雜性。此檔展覽中呈露了式樣各異的作品,這些繪畫同井井明鏡,閃爍其輝,無不吐露六人藝術家對向當代文化而產的種種灼知洞見。

蕭其珩提醒我們,如 Google 地圖技術缺乏人際往來的情感溫度,顯然無法劃記個體心理狀態的冷暖和與地方連結的深度。盧冠宏以平緩而冷靜的語調索引現實生活的荒謬。闕巧涵強有力的筆觸滲透畫布,坦率而滿含生意的奇異構圖,泛起誘人卻又隱含危險的陣陣氣息。王冠蓁堅定而果斷的繪畫筆勢裏頭,藏著惻隱及與真實人際連結的溫暖渴望。傅寧描繪著無窮盡的屏幕層次,揭示了現代人不斷滑動螢幕和瀏覽頁面的執著。李秉璈經由將虛構敘事揉雜現實世界,其間顯為動盪傾斜的圖塊比例操弄著觀者視線的挪移和翻轉,挑戰過去傳統的視覺體系。

這些藝術家在瞬息萬變的世界獨自前行,表述其相異個人經歷,同時也展現了一代人對生活的多樣態度和各抒見解。展覽強調了我們所賴以生活的寓所——這個變化倏忽、由數字媒介主導的世界——與相應潛藏底下的危險與報償。

關於策展人

張晴文( Ching-Wen Chang )為國立清華大學藝術與設計學系副教授、知名藝評家及策展人。其學術領域為台灣美術史,近年尤重關注當代藝術中的「台灣性」與在地理論建構,並由這些研究為引線,探討藝術生產中的台灣經驗如何展現其特殊性,亦聚焦於 1980 年代以降的地緣、文化政策、藝術節慶等與當代藝術的關係。曾任《藝術家》執行主編( 2004 - 2010 )。作為國際藝術評論家協會( AICA )的成員,晴文在 2004 至 2010 年間擔任《藝術家》雜誌的執行主編,著有《存在.變化.賴純純》、《台灣當代藝術大系:遊戲/互動》等,並在各大藝術雜誌和期刊如《藝術家》和《現代美術》發表多篇重要文章。近期的策展項目包括「繪畫,保持臨在」( 2023 )和「字画即宇宙」( 2022 ),充分展示了本人於策展和藝術評論領域的深厚造詣與專業洞見。

藝術家

闕巧涵

闕巧涵出生於 1989 年。在闕的作品中,嘗試著重新連結繪畫與人類最原始的記憶:生存的危險與困難,以及於本能驅策之下的瘋狂。藝術家圖像表釋出一種直接的、衝擊性的表達,同時藉畫裡出現的人物式樣,他們呈現出動盪、流瀉或者蜷曲體貌般的各樣勢態,一切恰如酒神節盛宴般地荒誕而無度狂歡之狀——於亟具張力並引人遐想的歡場背面,卻也毫不遮掩地揭示了人類對真實的需求與嚮往。

藝術家有意地留存作品表面的筆觸紋理,藉平刷建構畫面,經由動態線條的曲度圈攬起一定程度的緊迫感,同時巧然暗示起畫作情境的速度感與不確定性。闕巧涵的繪畫匯合著大量抽象繪畫語言和塗鴉手法,著眼於人物形象的動感和用筆的流轉,甚至據此作為中介——不掩飾地深掘潛藏底下的性、狂態與欲望——等等受社會常規所抑制、亦或汙名化,難以在日常情境中訴諸本心的禁忌話語,試圖表達被現世規範否定及忽視的反美學/反象徵的一系列內在追求;透過藝術家獨特的視覺語彙,凸顯其任意而無顧忌的多種元素,挑戰曾被父權主義原則主宰的歷史和論述。

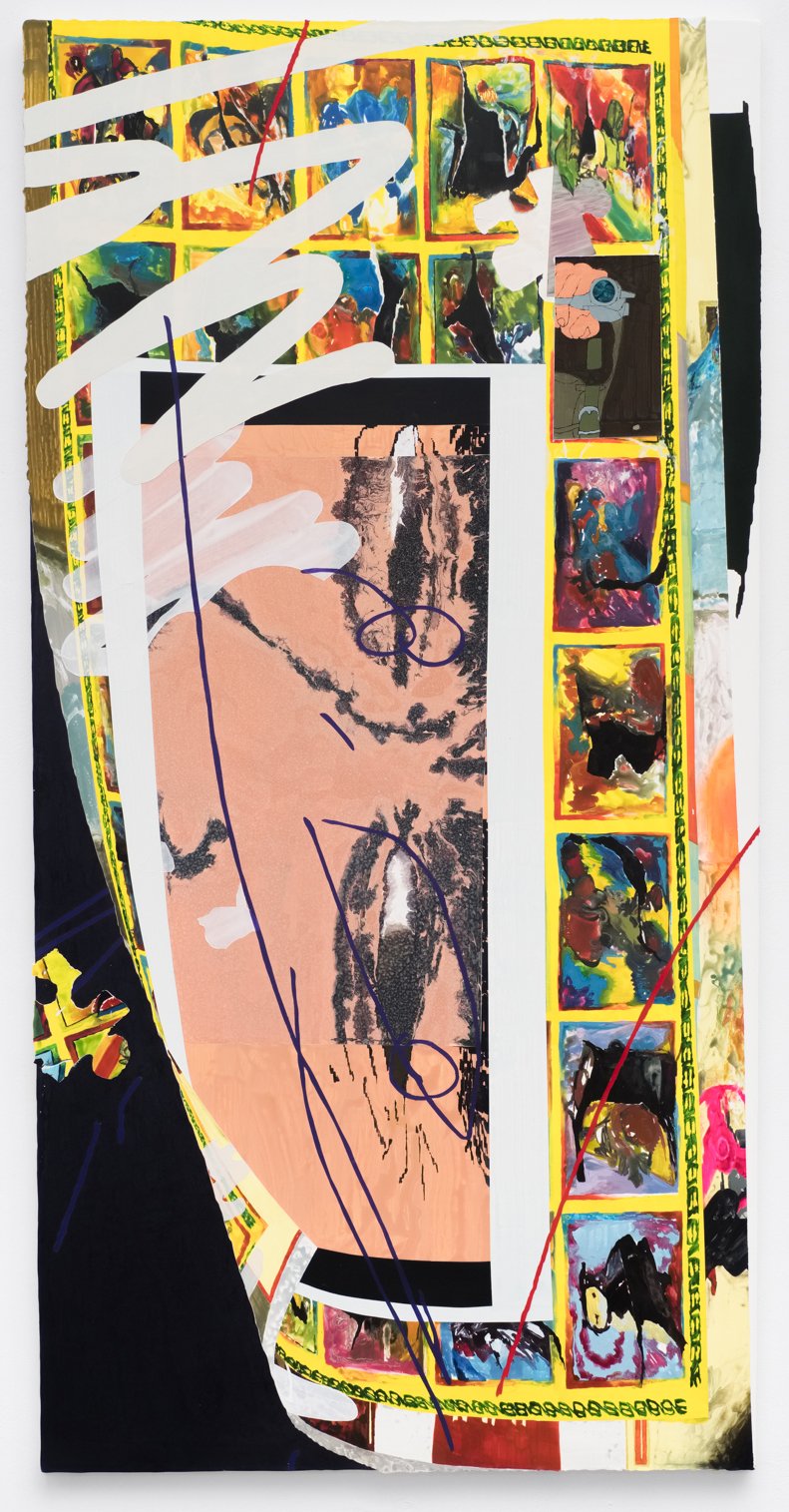

傅寧

傅寧(生於 1995 年)的創作多半以圖像生產作為形式,影像為材料進行變造,且大多受其所使用的影像並非出自藝術家之手,而是眾多來自他人的生命檔案。它們往往絕非大寫歷史的見證,而是貯存於個體生命道途中倏忽即逝的浮光掠影。

之於藝術家而言,諸如「影像化」、「檔案化」如此刻意的數位生產模式及網絡產線反應了亟具當代感的真實體驗,儘管挾帶高度欺騙性質,實際卻是便捷如常,只需彈指之間便可在互聯網的大千世界輕易擷取他人場域的細小切片。傅對於社交媒體普及化、和如何形塑媒體上的各樣影像深感興趣,像素並置而成的萬千圖式經藝術家視角轉度,逐漸交織為一個新的現實域界,而自我身體經驗、周遭環境及物理位置,亦不再是判辨事實真偽與身份認同的唯一因素。

李秉璈

李秉璈(生於 1998 年)利用繪畫探索風景的可能性,揉雜不同的紋理、軟體界面和屏幕表面的質感,誠如藝術家所言——以該種方法「拼湊情感內在風景的碎片」,建構出屬於自身感性的堆放之處。李的畫作充當了分裂訊息的共生棲所,並通過創作過程中所堆疊出的自我感知為介,再行揀選、纂輯創造出各異畫面,藉由編輯自體知覺來錨定個人情感;於此同時,藝術家書寫直接融入了圖像,儘管始終保持情感上的超然,但仍飽懷著激發新思想的想往。

藝術家將其對視覺圖式的擺放及安排詮釋為「過度堆疊雜訊及物品」的個體行為,而有時螢幕上飛逝的信息轉化為噪聲,或者變得短暫、消逝。

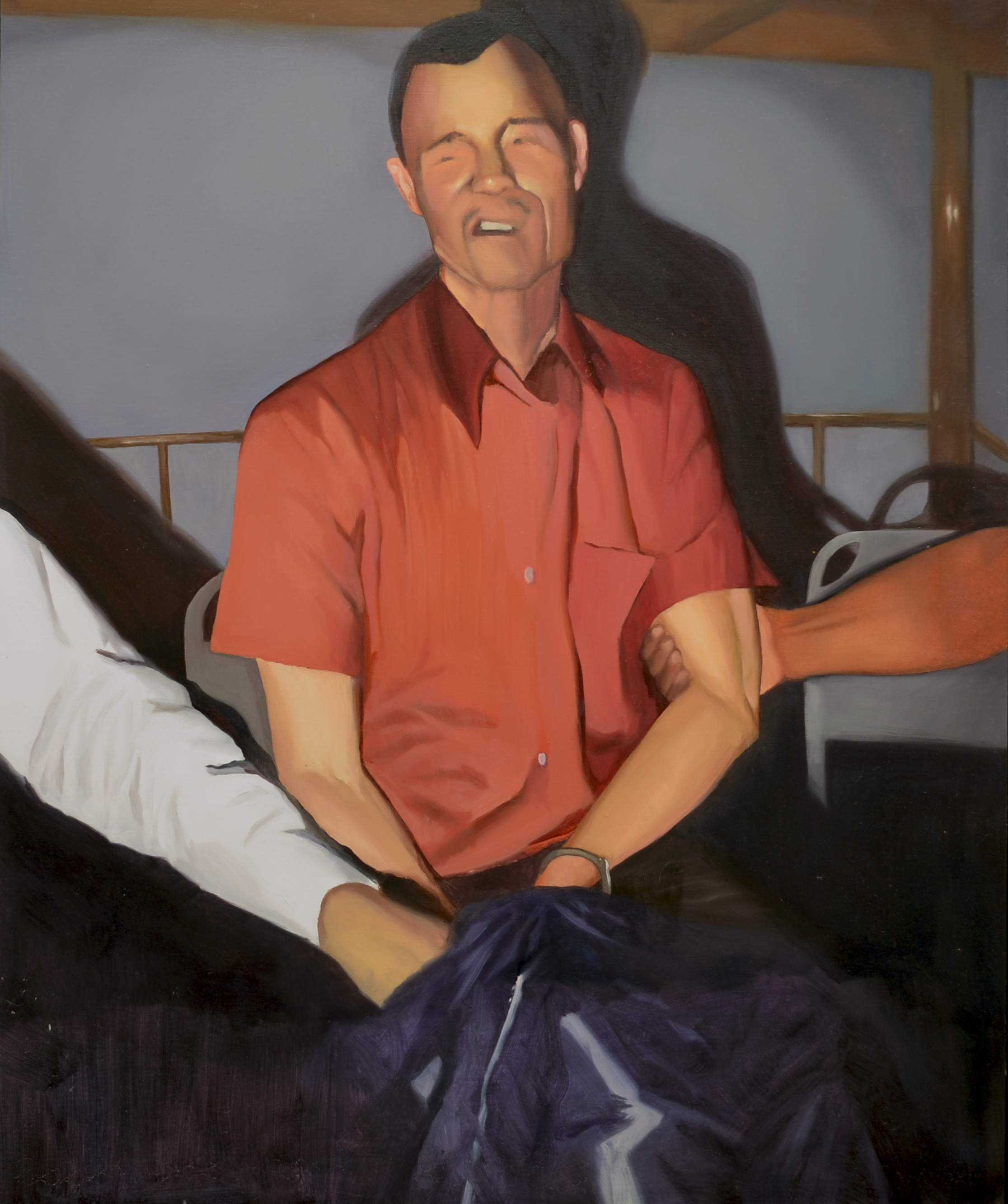

盧冠宏

盧冠宏(生於 1994 年)的作品,經常參考那些無文字說明便毫無意義的全球新聞圖片。藝術家深受這些模糊不清的圖片所吸引;這些圖像完全失格於其身為公平和客觀報導的使命,同時揭示了視覺和敘事之間未解的灰色地帶。

盧對於截然不同且甚至毫無干係的事件與人物,卻在偶然間共同出現於一隅的瞬間感到著迷,這些倏忽即逝的巧合時刻在敘事和意義上成為空白,並且造成了意義的缺失及不可閱讀,但是某種訊息仍然被傳達與接收。其創作有意凸顯圖片中的敘事差異,以及由觀察者多樣文化背景引發的誤解。藝術家的繪畫實踐為對當代現實的直接回應:在如今這般信息迅速而不請自來的時代,我們可能會在應對各種動態時,產生一定既視感或類似經驗。藝術家認為種種感受或經歷常是脫離背景,並非關於真實,而是關於經我們揀擇後所顧自相信的東西。他尋索著看似豐富但實際上相當膚淺的日常生活中的空隙或不連貫點,並以微妙的幽默感來解讀它們。

王冠蓁

王冠蓁(生於 1991 年)在談及她的繪畫實踐時,描述了一種持續強烈的存在狀態——「不停畫出來,用來比喻的東西可能是像卡在腳指甲縫的絲襪底端的邊緣縫線,造成的又卡又要擠裂必須不停將之拉出;或說想像我要脫掉一件體內的毛衣,從身體某一處的毛線開始拉扯,捲在肉身膝腿上,使它們妥貼的從我的身體離開,成為可視的樣貌。」

她的畫作通常來自於一度的衝動與突現,這種突如的湧現可能是究由敘述某種狀態、抑或氛圍的文字片段所觸發——那些混亂、泥濘或不平衡的東西。藝術家通過顏色、筆觸、刮擦及圖像顯影為途徑,從而呈露於畫布表面上不可視或無法直接理解的振動。繪畫行為的本身使得藝術家專注其中,亦給予她快樂。於精神的集中狀態下,王冠蓁融入了自述的「癱瘓掉的日常生活」,這在現階段亦成為她繪畫實踐中不可或缺的一部分。

蕭其珩

蕭其珩(生於 1991 年)的作品經常透過 Google 地圖為索引,尋找其心中屬地。除了拍攝諸多地點的數位影像,蕭亦於網絡系統保留如:心得、評論和筆記等自我足跡。當藝術家開始於應用程式上分享手機裡的筆記時,卻驚訝地發現——數位窗框割裂下所顯示的種種紀錄,與他的個人記憶之間豎有莫大壁壘,二者之間的既有距離使得存在於個體記憶下的風景變得獨特無比。

藝術家藉《通靈王》中的木刀之龍(Dragon of the Wooden Sword)一角進行思考,並借用角色台詞中的「最佳地點」(The Best Place)作為起始。漫畫角色不停歇地尋索著他所認為最完美的去所,對於蕭其珩而言,「最佳地點」則指向其歸屬往真正自我的應許之地。他的繪畫靈感源自我們所在的三維世界和個人心靈記憶的中間落差——這些看似「錯誤」且「非真實」的日常生活事件,恰好使得複雜的內心景致與現實環境巧妙交織,從而創造出一幅幅全新的景觀。