藝術家的環境永續計畫:「編織海洋」— 阿里.貝瓦吉

/短短 6 分鐘的影片道出藝術行動如何產生居民的共生力。

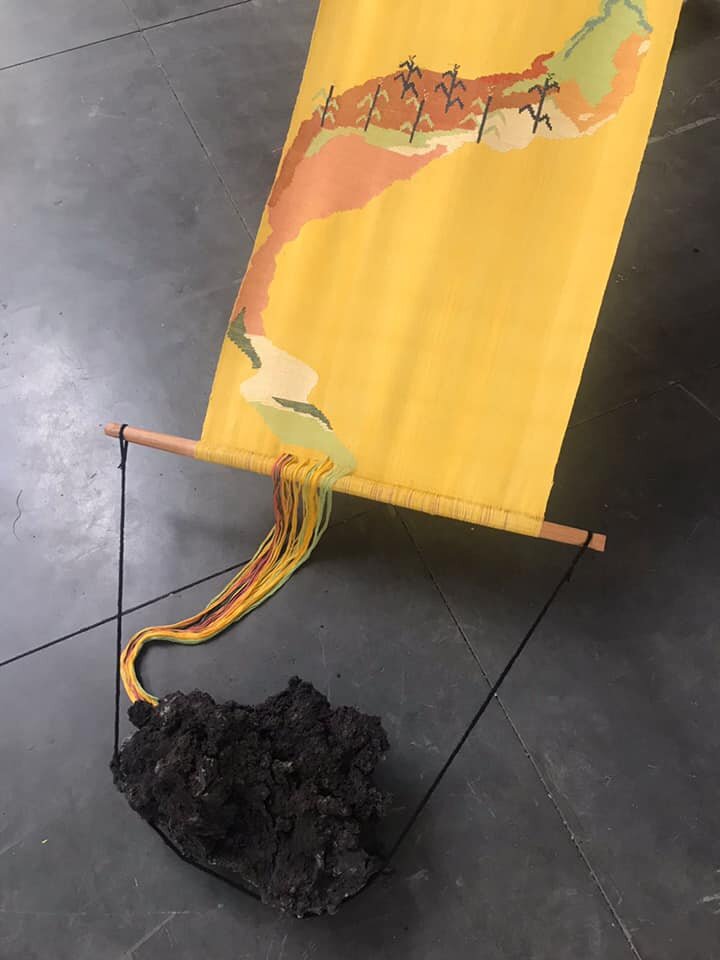

定居並創作於加拿大蒙特婁的印尼藝術家阿里・貝瓦吉(Ari Bayuaji)2020 年時意外地在峇里島沙努爾海岸的紅樹林,發現大量纏繞在樹根上的塑料繩,於是發想了「編織海洋」(Weaving The Ocean)計畫,力圖與當地居民攜手將塑膠垃圾轉化成編織藝術品。

此計畫除了實踐環境永續外,更透過聘請當地居民作為助手,幫助因疫情飽受衝擊的峇里島居民。「編織海洋」計畫中,作品的顏色完全來自塑料繩本身,但藝術家仍在受限的色彩選擇中,拼組出既平靜又柔和多彩的抽象作品。

阿里透過「編織海洋」一步步帶領居民,以藝術實質的力量幫助了一個小鎮,並詰問:當人們不再可以旅遊在時可以做些什麼?「解答即在大自然中」阿里.貝瓦吉如此回應。